作者:钱之俊

2007年,李怀宇先生赴美,期间访问了余英时、唐德刚、夏志清等12位学人,“在平易近人的笑谈中,倾听他们畅谈人生与创作生涯,并藉由他们的亲身经历,评点过往的风云人物、雅事趣谈,细数一页页风卷残云的往事”。(李怀宇《家国万里:访问旅美十二学人》)在评点过往人物中,钱锺书是其中重要一位,几位我们熟悉的作者,受访时都会或多或少再次谈及。

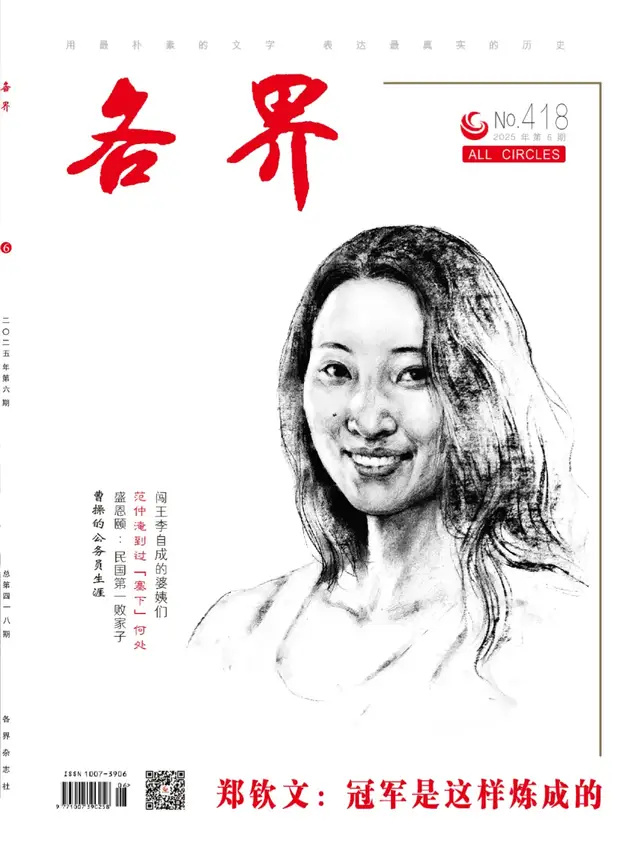

夏志清:钱锺书“对我真是当知心朋友看待的”

2007年11月19日、26日,李怀宇在哥伦比亚大学两次采访夏志清。夏志清此时已86岁。夏志清和钱锺书的关系,想必看过夏氏《追念钱锺书先生》《重会钱锺书纪实》《钱氏未完稿<百合心>遗落何方?》等几篇有名文章,以及夏氏去世后被公开的二人之间书信的人,肯定不会陌生,此处不再复述。

钱锺书仅凭一部长篇小说《围城》和几篇短篇小说,就被夏志清的现代小说史独立列章,推崇备至,其产生的影响超出了大家的预期。这次采访,李怀宇问到《围城》在1940年代的影响力究竟有多大,夏志清说:“《围城》初在《文艺复兴》上连载的时候,读者一定很多。可是到了1940年代后期,上面要打钱锺书,即在香港就有几篇文章苛评《围城》,上海当然更多,当年骂钱锺书、骂沈从文,都是配合上面的需要。骂人最厉害的就是郭沫若了。”骂钱锺书者有,但并不如夏志清想象得那么多。

钱锺书和夏志清在哈佛校园

20世纪70年代后期,谣传钱锺书去世,夏志清深情撰文追念钱锺书,此时,他已经好几十年未见过钱锺书了。夏志清曾回忆,他初次和钱锺书见面是在1943年秋,后来赴美留学,就再也没见过。故“文革”后,钱锺书在去美国前几天给夏志清的信中写道:“阔别将四十年,英才妙质时时往来胸中……”李怀宇问他见到真人和看他的文章有什么不一样的地方。夏志清回答:“他对我很好,很感激我,他是在意大利看见我那本《中国现代小说史》的,一看到,就大为感动。本来内行都知道他才高博学,可是在1940年代末期,上面有意要打击他,他的小说就没人看了。后来大捧他是我的书发行以后。钱锺书就是写信太捧人了,客气得一塌糊涂。锺书待人过分客气,但对我真是当知心朋友看待的。”钱锺书究竟是怎么捧夏志清的呢?“尊著早拜读,文笔之雅,识力之定,迥异点鬼簿、户口册之伦,足以开拓心胸,澡雪精神,不特名世,亦必传世……”呵呵,夏志清心里还是清楚的。

钱锺书同时代“好朋友”并不多,夏志清、宋淇等可算一个。夏志清在受访中说到宋淇时说:“宋淇好人一个,我的事宋淇都帮忙,钱锺书、张爱玲都是他的好朋友。宋淇的爸爸宋春舫同徐志摩有一样的家庭背景,一方面从商,一方面又爱好文艺,都是有钱人家。宋淇为人真伟大,他的英文也好。”

上海孤岛时期,钱锺书、宋淇和夏志清他们曾在一起“玩过”:“钱锺书定居上海后,宋淇即同他交识。那时宋淇以鲍士威James Boswell自居,待钱如约翰生博士,钱是非常健谈的人,有这样一位中西学问都不错的青年不时向他讨教,当然非常欢迎。有一次,想是1944年秋季,宋淇在家里开一个大‘派对’,把我也请去了。……钱锺书本人给我的印象,则好像是苏东坡《赤壁怀古》中的周公瑾,的确风流倜傥,雄姿英发,虽然他穿的是西装,也戴了眼镜。”乱世之中,那时大家都是壮志未酬的青年人,谁也不会料到,几年后,各自分离,远隔千山万水,遥遥不能相望……

巫宁坤:“钱先生当然看得起的人很少”

巫宁坤先生2019年去世,一段时间内引起了很大的关注,但平时是很少有人关注到巫先生的。巫先生曾写过一篇文章——《我所认识的钱锺书先生》,专门回忆他和钱锺书的交往过程。他去世后,笔者将这篇文章发在我主持的“钱锺书研究”微信公众号上,点击率、转载率都非常高。李怀宇这次采访(2017年12月6日)中的只言片语,或许可以再丰富巫先生文章的遗漏,增加我们对他们之间情谊的了解。

巫宁坤1939年到西南联大外文系读书时,钱锺书刚好是年暑期离开,后来去了蓝田国立师范学院。巫宁坤遗憾地说:“我不但无缘受教,对他的才华风采一无所知,甚至连他的鼎鼎大名也毫无印象。”钱锺书的老师吴宓成了巫宁坤的老师,教他们《欧洲文学史》,是外文系的必修课。巫宁坤认为吴宓“当然有大学问,我当时一无所知”。关于钱锺书是否说过“吴宓太笨”的话,巫宁坤说:“杨绛不是否认吗?话很像他讲的。我中间当了几十年‘右派’,到1980年代回到北京,常去看钱锺书,他从来都是欢迎的。我跟他没有学术上的关系,我也没有崇拜过他。我跟他一起当过翻译,他是前辈,我是小翻译。”“钱先生当然看得起的人很少。”

巫宁坤在西南联大只学了一年多,就毅然到美国援华的“飞虎队”当翻译,随后又去美国为在美受训的中国空军人员担任翻译。抗战胜利后,留在美国继续读书。1951年夏,他自美回国在燕京大学任教。他一生坎坷经历,大约从回国那一刻就开始了。他写过一句很有名的话——“我归来,我受难,我幸存”,以此来概括他1949年后的生活经历。回国前,他在美国本可以拿博士学位了,可他没有坚持读下去就回国了。他说:“那时候出去留学的人都想到自己要回来,不像后来到了美国就赖着不走了。我们都是知道要回去的。1951年我正在写博士论文,燕京大学来了两个电报请我回去,而且那时候多拿一个学位,负担重一些,因为回去是美国学位。”“我们那一辈人当博士导师的,很多没有博士学位,像李赋宁就没有博士学位。钱锺书也没有,他是文学学士,毕业以后一年,交一笔钱,就可以封一个硕士。”这和杨宪益的说法差不多。

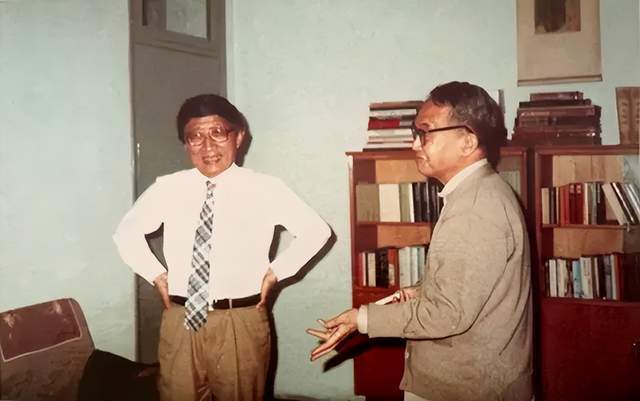

巫宁坤和钱锺书

到燕京不到一年,1952年夏,巫宁坤就被调去当亚洲及太平洋区域和平会议(简称“亚太会议”)翻译。这时他认识了钱锺书。钱也是翻译组成员。巫宁坤回忆:“我那时候有情绪,觉得让我翻译这东西不是浪费我的生命吗?他们讲的都是套话、空话,而且文字实在是狗屁不通。钱锺书先生就提醒我不要出声,他当时就是老一点的教授,并不是后来这样了不起的泰斗级人物。他跟我一样要搭交通车去上班。”巫宁坤当时年纪轻(他比钱锺书小10岁),又刚从国外回来,对新形势了解不多,心里藏不住话,这也为以后“受难”埋下祸根。李怀宇问他:“您在燕京大学时,讲话很自由吗?”巫宁坤说:“那当然是很自由,赵萝蕤和吴兴华都警告过我的,我那时候情绪很大,整到我头上,我就有情绪嘛。经历的事情越来越不像话,应该说,我对事情看得比较清楚。”

翻译工作结束,由于院系调整,巫宁坤被调到南开大学任教。1956年6月,他又被调回北京。两个月后,他又奉命到中共八大翻译处任翻译,再次和钱锺书共事。他的性子变化不大,说话仍无顾忌。有一次,他拿到一篇领导人发言觉得文字累赘,很难翻译,就大声说:“你拿这种呆板的文章怎么办呢?”钱锺书马上把一个手指放在嘴唇上“嘘”了一声。巫宁坤说:“当时‘双百方针’甚嚣尘上,我没想到以语多锋利闻名的钱先生竟会如此谨小慎微,心里很不以为然。”

巫宁坤没想到,一年后,1957年,他因言获罪,被划为“极右分子”。在随后几年中,他被强制进行劳动改造,辗转于北京半步桥监狱、北大荒和河北省清河农场之间。1961年,他一度病危被“保外就医”,一年之后被调往安徽大学英语专业任教。“文革”开始后,被关进“牛棚”,全家流放农村接受贫下中农再教育……好在他心态好,一切苦难,能坦然处之,“我觉得无所谓,你有军队,我怎么顶得过你呢?你要枪毙我的话,我无还手之力,但是绝对不会自杀”。他没感叹自己,反而为其他人感到惋惜。他认为吴兴华死得可惜,太早了,“他那么聪明的人,恐怕超过钱锺书啊!说老实话,他的英文可能比钱锺书好”。说到英文好坏,在李怀宇采访林同奇时,写道:据说,钱锺书说过,“中国有一个半人懂英文”,半个就是林同济,大家猜那“一个”指的就是钱锺书自己。林同济是林同奇的哥哥。

吴兴华比钱锺书小11岁,素有“小钱锺书”之称,才华横溢,王世襄曾说,“如果吴兴华活着,他会是一个钱锺书式的人物”。他英年早逝,为其惋惜的何止巫宁坤一个人呢。钱锺书也是其中一个。他和吴兴华一家关系很好,吴的夫人谢蔚英说:“钱先生一直对他很器重。”他们结婚时,钱锺书夫妇还特从清华前来祝贺。1958年,吴兴华被打成“右派”,很多人有意回避他们夫妇,但钱锺书见面还是主动打招呼,态度一如既往。1966年,吴兴华被折磨致死,留下夫人和两个女儿,生活拮据,钱锺书夫妇多次以各种方式表示关心。

1979年,巫宁坤错划“右派”得到改正,返回国际关系学院任英文系教授。“我一回去,钱锺书就跟我很多来往,他很好,从来不谈过去的事,也不问我。我们东拉西扯的,不用提话题,他可以从这个题目跳到第二个题目。”从他们初次见面,到此时,一晃近30年,各自“身经百战”,恐怕都再也无心谈政治了吧。巫宁坤在那篇回忆文章中讲到,第一次拜访钱府后,就收到他们的赠书数种,“二老从来没有就我们20多年来的坎坷经历问长问短,并不是他们冷淡无情,而是心照不宣吧,这些珍贵的馈赠,即时传达了无言的慰藉的深情”。

2019年8月10日,巫宁坤在美去世,享年99岁。

刘再复:钱锺书“对社会的险恶特别警惕”

刘再复原是中国社会科学院文学研究所所长,1989年到的美国。钱锺书是文学研究所的前辈,也是社科院领导,刘再复因此和钱锺书走得很近。他们之间还有一层关系,钱锺书的好友,厦门大学郑朝宗是刘再复的老师。

钱锺书当中国社科院副院长时,负责管一点外事,有几次接见外宾时,他都要求刘再复一个人作陪。他对外事局说:“你们不要派人来,再复来就可以了,他不会英文,我可以当翻译。”他其实是怕小人“告密”,打小报告。刘再复说,他作陪时,钱锺书畅所欲言,不担心他会打小报告。他记得有一次一位日本学者来访,钱锺书说:“丁玲是个毛泽东主义者。”被打成“右派”,吃了那么多苦头之后还是依然故我。

对刘再复的这种信任,对钱锺书来说,并不多见,说明他很看重当时这个年轻的所长。刘再复自己也认为:“钱先生对我极好、极信赖”“在20世纪80年代,我作为一个弄潮儿,一个探索者,没想到给予我最大支持力量的是钱锺书先生。”他的老师郑朝宗对他说:“他(钱锺书)对我们两个都极好,你永远不要离开这个巨人。”钱锺书担任社科院副院长时,一般会议都不愿参加,只有刘再复主持的三次会都参加了。一次是给俞平伯先生平反,一次是讨论新时期文学,一次是纪念鲁迅先生逝世五十周年。钱锺书自嘲说:“我都快成了刘再复党了。”

刘再复

1989年8月,刘再复到美国后,钱锺书仍很关心他。他给钱锺书家打去电话,钱锺书让钱瑗转告他:“在海外不要参加任何政治活动。政治不是我钱某能搞的,也不是你能搞的。”有一次,香港天地图书公司社长陈松龄到北京来拜访钱锺书,钱一见面就问:“你在海外见到再复了吗?告诉再复,千万不要介入政治,政治不是我们这些人能搞的。”钱锺书这种对政治的敏感,与对社会险恶的警惕,让刘再复体会深刻。“他的学问之大不用说了,但他对社会的险恶特别警惕,他对我说:‘我们的头发一根也不要被魔鬼抓住。’”“理解钱先生对社会险境的警惕,就可以理解《管锥编》为什么写得像一座堡垒。晚年的钱先生和青年的钱先生不同,晚年的钱先生学问很大,但青年的钱先生更率直,我更喜欢青年钱锺书。”“晚年钱锺书就不完全这样了,他很理智,很负责,很警觉,显得有点世故。能靠近他的人很少了。”

其实就在1989年3月,刘再复应邀到美国几所大学作学术交流和学术演讲时,钱锺书就已经叮嘱过他:“你到美国这么多学校,交往的人很多,一定要注意一点:只讲公话,不讲私话。”这是晚年钱锺书警觉世故的一面。

1998年,钱锺书去世。刘再复在第二年只写了篇千字文《钱锺书先生的嘱托》。他说写这篇短文也是不得已,因为钱锺书“多次嘲讽悼念文章。《围城》里有一句话:文人最喜欢有人死,可以有题目做哀悼的文章”。钱锺书去世十年后,2008年,也就是在李怀宇这次采访后的第二年,刘再复终于写出长文——《钱锺书先生纪事》。

余英时:“默存先生冷眼热肠”

钱锺书去世后,余英时撰文《我所认识的钱锺书先生》,比较详细地记述了他与钱锺书的两次见面情形。2007年11月,李怀宇在普林斯顿采访了余英时先生,“与余先生畅谈了五天五夜”。但奇怪的是,在这篇谈余英时的回忆文章中,李怀宇并没有记载余英时对钱锺书的看法。作者只是提及1978年余英时随团到访大陆,首次拜访过钱锺书等前辈学人。巧的是,2007年圣诞节前夕,复旦大学傅杰也到余府采访了余英时,并且请余专门谈了钱锺书。笔者这篇文章的信息,主要来自余英时的文章及傅杰的采访。

1978年10月16日至11月17日,美国通过美中学术交流会和国家科学院两个机构,组成一个“汉代研究代表团”到中国考察考古遗址。余英时随代表团先后访问了北京、洛阳、西安、敦煌、兰州、长沙、昆明和成都,在北京拜访了钱锺书。这是10月下旬的一天,余英时和傅汉思一起,地点在三里河,但不是钱锺书家,而是俞平伯家。这次初见,双方谈话皆有克制,余英时对钱锺书初步印象是“默存先生的博闻强记实在惊人”“默存先生不取陈(寅恪)的考证”。

第二年,余英时在美国第二次见到钱锺书。1979年4月14日至5月16日,中国社会科学院代表团赴美访问,钱锺书随团。这次两人见面,已如故人,所谈话题也很开放,轻松了许多。比如,余英时问钱锺书是否如外界所说,担任过毛泽东的英文秘书,钱告诉他:这完全是误会。大陆曾有一个英译《毛泽东选集》的编委会,他是顾问之一,其实是挂名的,难得偶尔提供一点意见,如此而已。钱锺书还和余英时谈到马克思的浪漫史。余英时这样解读:他是借此故事向海外的访客表明:他从来没有奉马克思作圣人,也不信仰马克思主义。

余英时问钱锺书,《宋诗选注》既引用了《在延安文艺座谈会上的讲话》,为什么还是会受到批判?钱只答了两点:第一,他引《讲话》中的一段其实只是常识;第二,其中关于各家的小传和介绍,是他很用心写出来的。余英时觉得,钱关于引用《讲话》的解释也许是向他暗示人生态度。1957年是“反右”的一年,他不能不引几句“语录”作挡箭牌。而他征引的方式也实在轻描淡写到了最大限度。余英时认为,“他是一个纯净的读书人,不但半点也没有在政治上‘向上爬’的雅兴,而且避之唯恐不及”。

余英时在回答傅杰关于钱锺书为什么能避开政治恶浪、保持人格独立的问题时,是这样分析的。首先钱锺书是中年知识人,名气没老辈大,政治上不活跃。其次他和国民党没关系,政治上没问题。第三他没教过多少学生,参加过《毛选》英译工作。“最重要的一点就是他有自己的价值系统跟思想,也可以说思想系统都已经确定了,不会因为政治局面改变、新的意识形态有强烈的要求他就去适应——他基本上不大去适应的。他也不是说完全不适应,而是适应得不大看得见。”“我觉得钱先生是一个绝顶聪明的人——他知道在事变中怎么样适应,而同时能够保持自己原有的价值系统和原则,不会做出很不好看的样子,或者像冯友兰那样一再骂自己,他都没有做过。所以他能够继续不断做学问,只要没有别的任务了,他就可以整理他的笔记。”

这次在美,余英时“发现了默存先生嫉恶如仇、激昂慷慨的另一面。像陶渊明一样,他在写《归园田居》《饮酒》之外,也写《咏荆轲》《读山海经》一类的诗”。典型的是说到吴晗,钱锺书在众人面前说:“吴晗在1957年‘反右’时期整起别人来不也一样地无情得很吗?”让他印象深刻。“他为正义感(西方所谓sense of justice)所驱使,也会忍不住要说实话。”余英时说:“默存先生冷眼热肠,生前所储何止汤卿谋三副痛泪。《管锥编》虽若出言玄远,但感慨世变之语,触目皆是。”

余英时认为,钱锺书能保持自己的独立精神,是因为他书读得早,读得多,把书真正念通了,有自己的认识,不轻易改变看法。“我们普通人常常会被一种思想俘虏,并不是那个思想力量大,而是那个思想背后有更大的现实力量支持。他能够在这种情况之下,保持自己的独立精神,就靠他早年念书的结果。”关于钱锺书作品“没有体系”的问题,余英时说,虽然有一定道理,但没有必要作这种分析。同时,钱锺书的治学方式受晚清遗老影响太深,喜欢在小的地方、精到的地方跟人较胜负,“他是非常好强的人,总要知人所不知”“钱锺书的遗产所具的学术价值永远是有用的”。

余英时和钱锺书两次见面后,再未得见。此后,两人有书信往还。总的来说,余英时对钱锺书先生“是非常佩服的”,并有着深沉之理解。而默存先生也是赏识余英时,几次赠书给他。钱曾当别人面夸赞过余英时:“你看现在国内还有谁能写出这样的信?”致他人私信中,也曾提及,难能可贵:“余君英时之中国学问,博而兼雅,去年所晤海外学人,当推魁首,国内亦无伦比,颇有书札往来。”对余之诗作,有中肯评价:“今日作旧诗者,亦有美才,而多不在行,往往‘吃力’,‘举止生涩’;余君英时,周君策纵之作,非无佳句,每苦无举重若轻,‘面不红,气不喘’之写意自在。”

有采访者对余英时说:钱先生对您也是非常欣赏。他赶紧说:“没有没有,那是他的客气话。你知道钱先生也有他世故的一面,他很客气,不能把他的客气话当真,我从来没有当真过。当然这也不是说他说的是假话,但也不能在这上面认真。”“他是对我很好。因为我跟他谈得还算很投契。”

1998年12月,默存先生逝世。余英时说:“默存先生已优入立言不朽之城域,像我这样的文学门外汉,是不配说任何赞美的话的,所以我只好默而存之。我读先生的书,从历史和文化的角度说,自然感受很深。”他郑重指出:“默存先生是中国古典文化在20世纪最高的结晶之一。他的逝世象征了中国古典文化和20世纪同时终结。”

来源:各界杂志2025年第6期