“晋H”,一座被遗忘的美食小城!

忻州,古称秀容,镶嵌在山西中北部的璀璨明珠,散发着独特而迷人的魅力。

它北倚长城,西临黄河,东靠太行,山川形胜间,历史的车轮滚滚而过,留下深厚的文化印记。

新石器时代,人类已在此活动,

相传汉高祖刘邦曾于此摆脱追兵,破愁而笑,忻州之名由此而来。

岁月流转,忻州孕育出了多元而灿烂的文化。

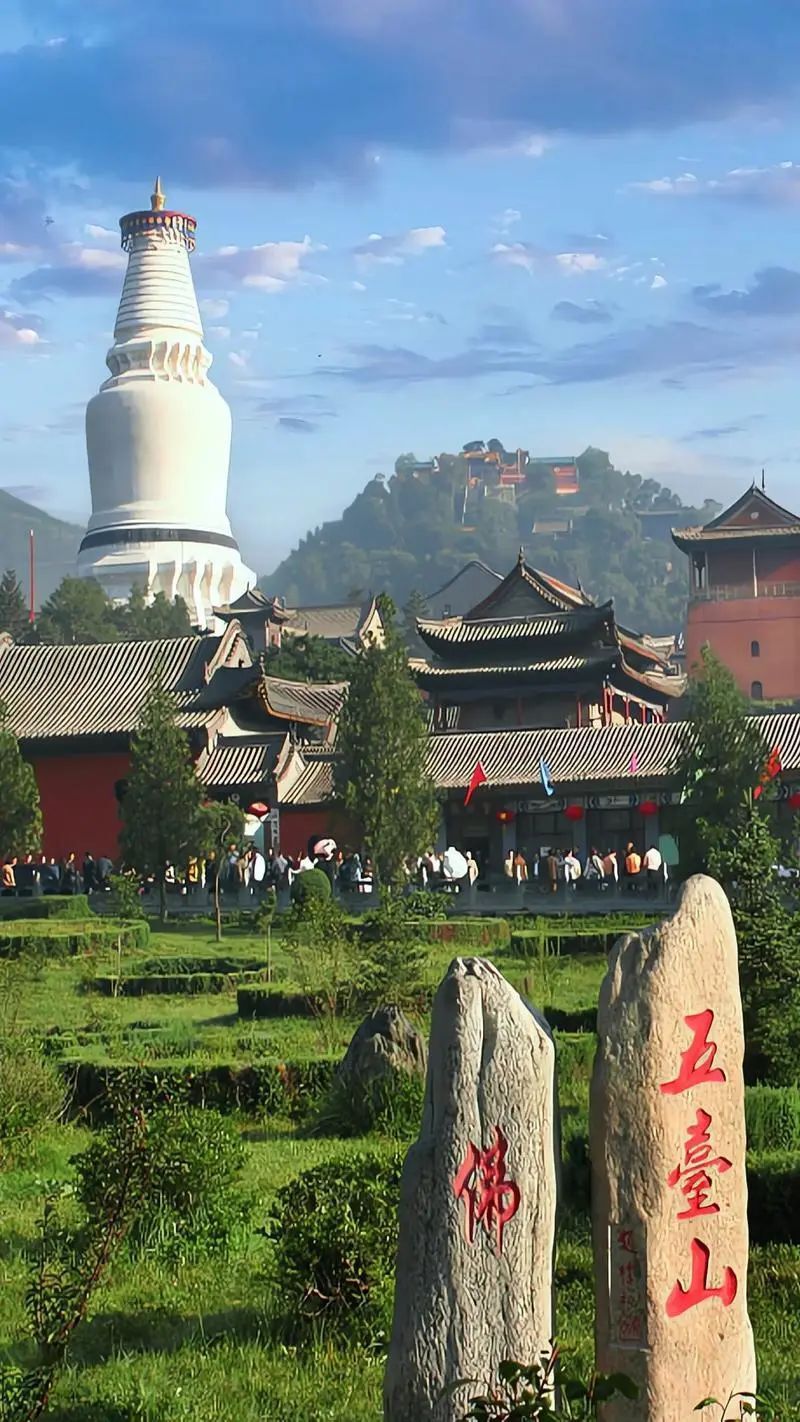

五台山作为中国四大佛教名山之首,以其庞大的佛教古建筑群和浓郁的佛教文化闻名于世,

完美融合自然地貌与信仰,是 “天人合一” 思想的生动体现。

雁门关,“天下九塞,雁门为首”,作为长城重要关隘,

不仅是兵家必争之地,更是商贸往来的陆港码头,见证着历史的烽火与繁荣。

这里的民风民俗质朴而热烈。

北路梆子唱腔高亢激昂,在街巷间回荡,诉说着古老的故事;

民间的剪纸、面塑等技艺精巧绝伦,每一件作品都饱含着百姓对生活的热爱与期许。

忻州古城中,古建与现代生活和谐共生,烟火气息弥漫,

让人感受到这座城市生生不息的活力。

忻州,就像一部厚重的史书,每一页都写满了故事,等待着人们去细细品味。

今天,跟着小编一起走进这座山西古城,来品尝那些外地不多见的美食小吃,据当地人推荐,这些美食都不贵,全是地道的山西味。

定襄蒸肉

是山西忻州定襄县千年传承的“三晋第一蒸”,

隋唐创制,明清时是宫廷贡品,连蒋介石1934年访阎锡山都夸这口。

精选五花肉切条,配淀粉、土豆泥和花椒大料,蒸足四小时,

肉香混着土豆糯,油而不腻,凉吃清甜,热吃酥烂,淀粉比例是关键,多则发硬,少则散形。

如今这非遗美食成了定襄人宴席C位,街头老字号天天排队,

游客临走都要捎两盒,说是“比肉夹馍顶饱,比酱牛肉香软”。

保德碗托

山西忻州保德县传承千年的军粮变种,西晋石勒起义时,士兵用冷凝的荞麦粥块切条调味,意外创制出这道充饥美味。

荞麦面经细筛去粗,加盐水揉成绸缎光泽面团,再兑水调成酸奶状糊浆,

蒸制时需用高粱秆锅盖防滴水,火候要猛中带稳,

蒸出的碗托才能透亮如玉,颤巍巍扣在碗中发出清脆声响。

当地人吃碗托讲究“抖腕功”,

小刀划菱形块时刀锋蘸凉水,切面如镜。

素吃版以陈醋蒜泥打底,淋芝麻酱增香;

荤吃版则撒五花肉末配甜面酱,筷子一挑,软糯中带着肉香。

保德县城日销五万碗,游子返乡必带真空包装的碗托,用微波炉裹湿布复热,依旧弹润如初。

忻州瓦酥

是山西人用六百年时光焙出的非遗甜点。

这枚形似瓦片的金黄酥片藏着明末清初的烟火气,

麻会镇老师傅王凤龙用蛋黄、砂糖、上等面粉反复揉捏,炸出酥脆松软的点心,

竟让慈禧当场赐名“龙凤瓦酥”。

如今现炸现卖的瓦酥铺飘着勾人香气,刚出锅的酥片咬下去沙沙作响,

蛋香混着焦糖味在舌尖化开,干吃酥脆掉渣,泡水则成绵软面茶。

传承人改良的无糖版用木糖醇替代砂糖,让怕甜食客也能尝到这口宫廷贡品的滋味。

定襄荞面河捞

是山西忻州的一道传统面食,名字里的“河捞”源于制作工具,

横架在锅上的木制压面器,当地人叫它“过河”。

这道小吃历史悠久,元代农书就记载过荞麦制面工艺,定襄人用荞麦粉掺石灰水和面,既中和荞面寒性,又让面条更筋道。

压出的面条细如琴弦,黑亮柔韧,挑起来不断条,泡在酸咸适口的醋汤里,

配一勺喷香的肉臊子,吸溜一口,麦香混着荞麦特有的清苦在嘴里化开,后调还带着淡淡碱香,解腻又开胃。

如今在定襄老街,还能见着老师傅踩着河捞床压面,

那“吱呀”声里压出的不仅是面,更是传承了六百年的老手艺。

神池月饼

这口酥香能追溯到北朝时期,传说北齐皇帝高洋带兵修长城时就啃过它,

后来康熙西征噶尔丹时路过神池,被集市上飘着的油香勾住脚步,

二月天哪来的月饼?

一打听才知,当地人用神池胡麻油和岩溶水和面,佐以玫瑰、核桃仁,做好的月饼存瓷瓮里能放好几年不坏。

老康一尝就上了瘾,当场挥毫写下“塞上商贾、义井最佳”,从此这土月饼成了清宫夜宵常客。

要说神池月饼的绝活,全在“酥”字上。

胡麻油裹着600米深岩溶水,面团揉得能拉出丝,烤出来饼皮像千层酥衣,咬开却绵软不粘牙。

馅料更讲究,核桃得是吕梁山的,玫瑰要选苦水镇的,青红丝必须是忻州本地柿子削的。

最神的是那股子油香,神池胡麻油榨得透亮,炸东西没烟,生吃都不腻,

现在神池人搞创新,整出蛋皮月饼、低糖杂粮款,但老食客认的还是那口传统五仁,

咬开金黄酥皮,核桃碎混着芝麻香直往鼻子里钻,甜度卡得刚好,配壶毛尖茶能嚼半块不歇嘴。

原平锅魁

传承三百多年的炉烤面点,江湖人称“鞋底子饼”。

这名字源于清朝光绪年间,当地糕饼铺学徒赵允元用月饼边角料胡乱捏了个鞋底形状的饼,

没成想烤出来金黄酥脆,糖汁流心,师傅尝完直拍大腿:“这不就是老天爷赏饭吃嘛!”

后来慈禧西逃路过原平,县官献上这饼,

老佛爷边吐槽“模样像鞋底”边啃得津津有味,当场赐名“锅魁”,原平也因此得了“富足镇”的雅号。

这饼的绝活在于“酥脆四重奏”:

老面发酵配胡麻油和面,包上红糖芝麻馅,再用“小开酥”手法一层油酥一层皮,

烤完还得回炉灼烤。咬下去先是咔嚓脆响,

接着面香裹着玫瑰糖馅在嘴里化开,甜而不齁,连掉渣都舍不得浪费。

宁武一窝丝

形如蛟龙盘踞,丝缕分明。

这饼的绝活全在“拉丝”功夫上——面团需用管涔山泉水和面,反复揉捏饧发,待面团柔韧如绸,

再刷上本地胡麻油,拉成比发丝还细的千百根银线。

油香裹着麦香在热锅里交融,烙出的饼子金黄酥脆,轻轻一抖便散成满盘金丝,

咬下去“咔嚓”作响,甜绵与酥脆在齿间交织,久放不潮,越嚼越香。

旧时是宴席压轴甜点,如今成了宁武人待客的体面,

配着热乎的莜面窝窝,一口酥脆一口绵软,这才是黄土高原的烟火气。

定襄黄烧饼

传承三百年的宫廷级面点,传说慈禧太后当年被李莲英投喂后当场点赞,

直接让这小饼子成了紫禁城“带货王”。

如今它顶着“山西十大特色名饼”和“忻州市非遗”双重光环,

秘诀全在手工活,

用神池胡麻油和窑头山蜂蜜揉面,经过二次发酵包酥,

再拿木模压出菊花纹,最后裹满白芝麻进陶炉烤得金黄酥脆。

刚出炉时胡麻香混着蜂蜜焦香直窜鼻孔,咬一口外皮咔嚓碎响,内里却绵软回甘,

甜度拿捏得刚好不齁人,配着当地豆腐脑吃,碎屑掉碗里都能嗦溜得干干净净。

砍三刀

这名字听着凶巴巴,实则是道裹着金黄脆壳的甜心面点。

老辈人用玉米面混着黄米面发酵,拿刀背在面坯上剁出三道深痕,

扔进油锅炸得蓬松起泡,活像被开了光的金元宝。

过去穷苦年月,百姓靠这招“粗粮细作”把玉米芯子调教得绵软香甜,

红糖馅儿混着麻油香,咬一口外酥里糯,甜味儿直往牙缝里钻,难怪能入选忻州非遗。

如今这吃食成了五台人过年必摆的“黄金三件套”,

切三刀的讲究暗合“一生二,二生三,三生万物”的老理儿。

做法倒不复杂:玉米面掺黄米面发透,揉进红糖和碱水,搓条切段后拿菜刀斜着砍出三道印子,下锅炸到通体金红。

刚出锅时酥脆掉渣,放凉了蒸着吃又变绵软,

配着晋北的酸粥或咸菜,甜咸交织的滋味像把太行山的阳光都嚼进了肚里。

繁峙疤饼

相传明代武宗皇帝路过繁峙时,被这金黄酥脆的饼子勾住魂,

饼面上天然形成的疤痕状凹坑像极了麻子脸,民间便戏称它为“疤饼”。

这名字虽土,可人家是正儿八经的宫廷贡品,慈禧太后逃难时都点名要这口。

做法讲究得很,

得用铁锅铺满烧热的磁砂,面饼往砂子里一埋,上下夹着热气烘烤。

鸡蛋、芝麻油、白糖和苏打粉按比例揉进精面里,烤出来的饼子布满均匀的小坑。

咬开咔嚓响,甜香直往鼻子里钻,酥脆里带着点韧劲,

配着五台山脚下的凉风吃,连掉渣都舍不得浪费。

如今这疤饼成了繁峙人的待客门面,游客爬五台山必带的伴手礼。

老辈人走亲戚揣几个,比说啥都实在。

恁瞧瞧,忻州这口吃食,哪样不是黄土高原捂在心口的温柔?

蒸肉碗托瓦酥酥,河捞锅魁鱼鱼游,老手艺的暖意全在热腾腾的吃食里化开了。

甭管走多远,胃里惦着这口地道山西味儿,就是咱的根!

得劲儿不?

馋了就麻溜儿来古城老巷子逛吃,保准恁的舌头尖尖跳舞哩!